Wie hat sich das Leben in Weißensee durch die Deutsche Einheit verändert? Was war schwierig, was schön – und wie gelang es, in einer neuen Gesellschaft Fuß zu fassen? Diesen Fragen widmete sich der Erzählsalon „Leben und Arbeiten in Weißensee – vor und nach der Deutschen Einheit“ am Dienstag, 14. Oktober 2025, im Stadtteilzentrum Weißensee.

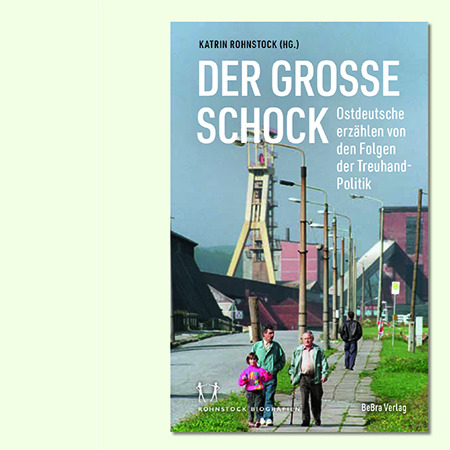

Carolin Janssen begrüßte die ca. 30 Gäste des Erzählsalons im Namen des Stadtteilzentrums. Sie verwies auf die Idee des Salons, Demokratie zu leben, indem ganz unterschiedliche Geschichten erzählt werden können und alle einander zuhören. Dann führte Katrin Rohnstock, Inhaberin von Rohnstock Biografien und Begründerin des Formats Erzählsalon, in das Thema ein. Sie moderierte den Abend und lud ein, zuzuhören, wenn Menschen aus Weißensee ihre ganz persönlichen Erinnerungen teilen.

Gert Schilling (Jg. 1945) erzählte als erster frei gewählter Bürgermeister von Weißensee (SPD), wie er sein politisches Engagement bereits vor 1989 in der Kirche und der Oppositionsgruppe „Ärzte für den Frieden“ begann. Es folgten die Gründung der SPD in Weißensee, seine Teilnahme am Runden Tisch und seine Wahl zum Bürgermeister im Mai 1990. Beeindruckend seine Schilderung der ersten Tage im neuen Amt. 2800 Beschäftigte erwarteten nun seine Führung in den völlig veränderten Zeiten. „Ich war ja bis dahin ein einfacher Ingenieur bei Elpro. Nun schaute ich in entsetzte und ängstliche Gesichter mit der Frage „Was kommt nun?“ 10 Jahre war er erfolgreich Bürgermeister, ehe er mit der Fusion der drei Stadtbezirke Pankow, Prenzlauer Berg und Weißensee sein Amt abgab.

Erhard Schmeltz (Jg. 1938) erzählt von seinen „besten Jahren“, die er vor der Deutschen Einheit erlebte. Er war als Diplombauingenieur am Innenausbau von Zeugnissen der sozialistischen Moderne beteiligt, z.B. dem Berliner Fernsehturm und dem Hotel Stadt Berlin. Mit der weltweiten Anerkennung der DDR sorgte er als Projektleiter im Baubetrieb des DDR-Außenministeriums für die Errichtung von Botschaftsgebäuden „all over the world“. Vietnam, Libyen, Angola, Kambodscha, Nikaragua waren nur einige Stationen auf seinem Weg. Damit war mit der Deutschen Einheit Schluss. Er gründete einen Tischlereibetrieb, der bis heute existiert – auch wenn eine Insolvenz bewältigt werden musste. Heute führt den Betrieb sein Sohn. Witzig ist sein Wirken als Alterspräsident in Zwillingsklubs, Freude macht ihm der Rentnerclub im Stadtteilzentrum und sein bis heute anhaltendes regelmäßiges Schwimmtraining. „Ich genieße, was ich genießen kann.“

Petra Mollnow (Jg. 1959) erlebte eine schwierige Kindheit. Sie wurde Unterstufenlehrerin und arbeitete zunächst in einem Kinderheim; danach in einer Weißenseer Oberschule. Nach der Wende bildete sie sich weiter als Heilpädagogin und schildert ihre Entwicklung geprägt durch ihr „Kümmer-Gen“, oder wie sie es ausdrückt „Ich kann nicht Nein sagen“. Gekümmert hat sie sich in ihrem Leben um insgesamt 42 Pflegekinder, die sie als „Heimerziehung im familiären Bereich“ beschreibt. Heute liegt ihr der Rentnertreff im Stadtteilzentrum besonders am Herzen. Seit 28 Jahren ist sie nun schon im Treffpunkt des Stadtteils aktiv. Zu Beginn war es vor allem ein geschützter Bereich, in dem Menschen ihre Sorgen loswerden konnten. Die 90iger Jahre waren eine sehr anspruchsvolle Zeit, weil alles neu war. Sie möchte mit den Rentnern fröhliche Stunden verbringen und dafür sorgen, dass alle Spaß haben. Zustimmendes Nicken der Zuhörer*innen bestätigt, dass ihr das wunderbar gelingt. „Ich werde jetzt selbst Rentnerin. Wie geht es weiter? Na, ich kann doch die Senioren nicht alleine lassen.“ Petra Mollnow wird sich weiter kümmern.

Rolf Biebl (Jg. 1951) ist Bildhauer und Maler und hat sein Atelier gleich um die Ecke. Er erzählte von den Umbrüchen an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee 1989/ 1990 und von der künstlerischen Aufbruchstimmung in der Wendezeit. Er war zu der Zeit Lehrender an der Kunsthochschule und hätte, wäre er Rektor geworden, vor allem das Eigenständige, Besondere dieser berühmten künstlerischen Bildungsstätte bewahrt. „Nur Künstler aus dem Osten“, das war seine Idee. Doch im vereinten Deutschland war der Kampf der Studenten und des Lehrkörpers um einen eigenständigen Weg vergeblich. „Erneuerung hieß, soviel Wessi wie möglich“., erzählt Rolf Biebl. Damit verschwand das Typische der Hochschule. Heutzutage ist DDR-Kunst wieder heiß begehrt. Doch die Kunsthochschule Weißensee ist nicht mehr Ort dieser besonderen Kunst, sondern eine beliebige Hochschule, der das Eigene verloren gegangen ist.

Ulli Hackeberg (Jg. 1954), war nach dem Abitur ab 1972 Stewardess bei der DDR-Fluggesellschaft „Interflug“. Das war kein Ausbildungsberuf. Mit Abitur, guten Fremdsprachenkenntnissen sowie einem 7-monatigen Kurs hat sie diese Tätigkeit bis zur Wende ausgeübt. Sie war gerne Flugbegleiterin, kam herum in der Welt. Dabei traf sie auch mehrfach Erhard Schmeltz. „Doch die Arbeit hatte auch Nachteile. Wir wurden ständig überwacht. Zuerst habe ich das gar nicht gemerkt – aber in den Akten konnte ich das nachlesen.“ Wie sollte es nach der Wende weitergehen? Weiterbildung im Hotelfach, Umzug nach Leverkusen. Sie hat sich nicht unterkriegen lassen. Und dann gab es eine Ausschreibung bei der Lufthansa. Soll sie es wagen, sich noch einmal mit 39 Jahren auf die Schulbank zu setzen? Sie entscheid sich dafür und war wie auf Wolken, als sie die Zusage bekam. Nun war die Arbeit ein Genuss – ohne Überwachung und Kontrolle. Selbst nach dem Umzug zurück nach Berlin pendelte sie zwischen Berlin und Frankfurt, um ihrer Arbeit nachzugehen. „Ich hatte Glück, aber auch mein Herz in die Hand genommen und die Chance genutzt.“

Frau Weise (Jg. 1936), kam nach dem 2. Weltkrieg aus Schlesien nach Berlin. Sie studierte Landwirtschaft und hat auf dem volkseigenen Gut (VEG) Waßmannsdorf gearbeitet. „Wir hatten alles: Kindergarten, Laden, Sportgemeinschaften usw. „ Stolz erzählt sie, dass das VEG Berlin mit allem versorgte, was es an Nahrungsmitteln brauchte: Kartoffeln, Gemüse, Fleisch, Eier. Am 09.11.1989 war ihr erster Gedanke: „Hoffentlich sind morgen alle da.“ Die Tier mussten ja trotz Maueröffnung weiter versorgt werden. Bis auf einen Traktoristen waren alle da. Berufsehre. Frau Weise hat dann nach der Wende viel Negatives im Umgang mit dem VEG seitens der „Wessis“ erlebt. Sie bedauert, dass heute kein einziges der damals 64 Güter noch in Berliner Eigentum ist. „Berlin hat keine Landwirtschaft mehr und kann sich nicht mehr selbst versorgen. Die meisten Güter sind nun im Eigentum der Holländer.“ Im Zuge der Auflösung der VEG wurden viele Beschäftigte arbeitslos. „Regine Hildebrandt hat persönlich dafür gesorgt, dass Mitarbeiter des Arbeitsamts zu uns kamen, damit wir uns nicht in die demütigende Schlange einreihen mussten.“ Dafür ist sie ihr bis heute dankbar. Frau Weise hat nach Erreichen des Rentenalters weiter gemacht. Sie war Gründungsmitglied des Heimatvereins Weißensee und ist eine der besten Kennerinnen Weißenseer Geschichte.

Mit diesen 6 Erzähler*innen vergingen die 2 Stunden Erzählsalon wie im Fluge. „Sehr interessant“, meinte eine Besucherin, die 1994 aus dem Westen Deutschlands nach Weißensee gekommen war. Diese Meinung hörten wir von vielen Gästen. Es wird im November 2025 eine Fortsetzung geben. Zum Thema „Wie ich nach Weißensee kam – vor und nach der Deutschen Einheit“ haben dann wieder Bürgerinnen und Bürger unseres Stadtbezirks Gelegenheit zum Erzählen. Denn, Zugezogen sind die meisten Weißenseer, ob aus anderen deutschen Bundesländern oder aus der ganzen Welt. Wir sind gespannt, was erzählt wird über das Ankommen in Weißensee.

Der Erzählsalon wird gemeinsam veranstaltet von Lebenserinnerungen e. V. und FreiZeitHaus e. V. Er ist Teil einer zweiteiligen Reihe, in der Bewohnerinnen und Bewohner Weißensees ihre Erfahrungen rund um die Deutsche Einheit teilen. Der zweite Salon am 18. November 2025, 18:30 Uhr widmet sich dem Thema „Wie ich nach Weißensee kam – vor und nach der Deutschen Einheit“.

Auf einen Blick:

Erzählsalon „Leben und Arbeiten in Weißensee – vor und nach der Deutschen Einheit“

Dienstag, 14. Oktober 2025, 18 Uhr

Stadtteilzentrum Weißensee, Pistoriusstraße 23, 13086 Berlin

Tel. 030 92 79 94 63 – Mail: info@frei-zeit-haus.de – Netz: www.frei-zeit-haus.de